Kein Herzschmerz ohne Risiko

Provokant leicht: beim Kunstfest Weimar kommt das Auschwitz-Oratorium „Triumph des Todes“ von Frederic Rzewski zur deutschen Erstaufführung

von Jan Brachmann, FAZ

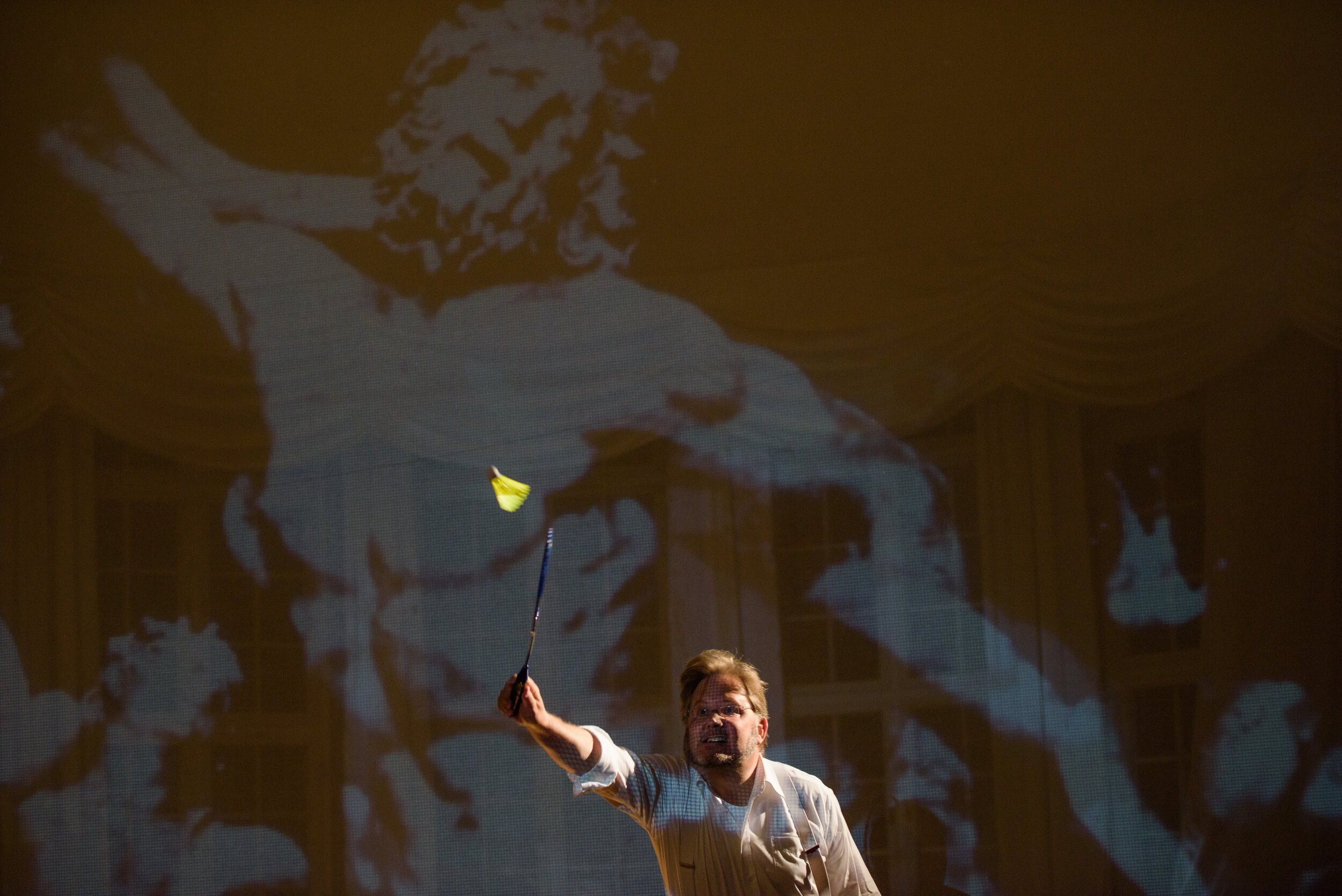

Sie spielen Federball, in sommerlich leichter Kleidung, und plaudern zu den Klängen des Amalia-Quartetts der Staatskapelle Weimar: „Wie viele Büchsen waren in der Kiste enthalten? - Jede Kiste enthält dreißig Büchsen à fünfhundert Gramm. - Sahen Sie die Preisangaben? - Der Preis per Kilo war fünf Reichsmark. - Wie viele Büchsen wurden für eine Vergasung benötigt? - Für zweitausend Menschen in einer Kammer etwa sechzehn Büchsen. - Das Kilo zu fünf Mark macht vierzig Mark.“ Fragen und Antworten fliegen paradiesisch-heiter hin und her, wie der Ball zwischen den Spielern.

Der Text - immerhin eine Befragung während der Frankfurter Auschwitz-Prozesse von 1963 bis ‘65, die Peter Weiss in seinem Theaterstück „Die Ermittlung” verwendet - hat all seine Schwere verloren. So klingt der „Gesang vom Zyklon B“ im Oratorium „Der Triumph des Todes“ von Frederic Rzewski. Doch das leichte hat nichts Leichtfertiges. Schon den „Gesang von Phenol“ gestaltet Rzewski als Operettenwalzer, wenn Sanitätsdienstgrad Klehr davon erzählt, dass er den Häftlingen - „gewöhnlich zweimal in der Woche“ - tödliche Injektion ins Herz gab. Sie wurden „abgespritzt“. Im Weimarer Schießhaus, wo das 1988 entstanden Oratorium jetzt seine deutsche Erstaufführung erlebt, lässt der Regisseur Alexander Fahima den Sänger Bjørn Waag beim Tanzen noch ein Tässchen Kaffee trinken. Er lüpft das Porzellan mit abgespreiztem kleinen Finger.

Bereits Peter Weiss hatte den Namen „Auschwitz“ oder das Wort „Juden“ in seinem Text konsequent vermieden. Rzewski, einer der führenden Komponisten der politisch engagierten Avantgarde in den Vereinigten Staaten, stellt mit dem Titel „Der Triumph des Todes“ einen Bezug zum Bild von Pieter Bruegel dem Älteren her. Diesen Weg der Universalisierung geht die szenische Umsetzung beim Kunstfest Weimar weiter. Wenn sich Caterina Maier, Ulrika Strömstedt, Andreas Koch, Saya Lee und Bjørn Waag singend und teilweise tanzend wie im Varieté zur Choreographie von Dorothea Ratzel durch den Saal bewegen, lässt Bahadir Hamdemir in Videoprojektionen Berühmtheiten der Kunstgeschichte paradieren: den „Triumph des Todes“, den „Turmbau zu Babel“, den schreienden „Laokoon“, „Dante und Vergil in der Hölle“, das „Floß der Medusa“.

„Im Grunde wissen wir alle, Juden wie Christen: Teile dessen, was in den KZs geschah, wiederholt sich vielerorts, heute und gestern, und die KZs waren selber Nachahmung (freilich einmalige Nachahmungen) von Vorgestrigem“, schrieb Ruth Klüger, die das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau überlebt hat, 1992 in ihrem Buch „Weiter leben“. Das junge Team in Weimar ist sich gewiss des Provokationspotential bewusst, dass in der Pathos- und Betroffenheitsverweigerung dieser Inszenierung steckt, und sucht deshalb die Rückversicherung für seine eigenen Überlegungen durch den Abdruck eines Auszugs aus Klügers Buch im Programmheft. Ihre Zeilen lassen deutlich die Ablehnung eines Gedenkkulturgrusels erkennen, dem sich die KZ-Besuche der Gegenwart hingeben, um sich als bessere Menschen vorzukommen. „Wer fragt nach der Qualität der Empfindungen, wo man stolz ist, überhaupt zu empfinden? Ich meine, verleiten diese renovierten Überbleibsel alter Schrecken nicht zur Sentimentalität, das heißt, führen sie nicht weg von dem Gegenstand, auf den sie die Aufmerksamkeit nur scheinbar gelenkt haben, und hin zur Selbstbespiegelung der Gefühle?”, heißt es bei Klüger weiter. Gegenüber dieser Entschiedenheit klingt der Schlusskommentar der Dramaturgin Martina Stütz vom Deutschen Nationaltheater Weimar freilich nonchalant: „Eine letzte Wahrheit über die Geschichte gibt es nicht. Man muss also den Umgang mit den Bildern, die wir von ihr haben, immer wieder neu erfinden.“ Da wird die Frage von Leben und Tod zu einem Spiel mit Bildern kleingeredet. Aber diese provokante Leichtigkeit kann durchaus nötig sein, um die Rituale, bei denen man sich risikolos das Herz schwermacht, einmal als wohlfeile Entlastungsstrategie zu demaskieren. Die Tränenbäder suchen, dem Tribunal zu entkommen, indem sie selbst Tribun spielen.

Der achtunsiebzigjährige Frederic Rzewski jedenfalls, der zu dieser Produktion eigens nach Weimar gereist ist und dort einige Tage bleibt, um auch mit dem Publikum zu reden, ist am Ende der Premiere von der Aufführung und der musikalischen Leitung durch Martin Hof sichtlich begeistert. Er nickt und hält die Daumen hoch.

Der Artikel erschien am 2.9.2015 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung